2025年4月にアニメ化された『ユア・フォルマ』は、SFとミステリーが絶妙に絡み合った世界観の中で、人間とロボットの絆を描いた話題作です。

この記事では、『ユア・フォルマ』の魅力をより深く楽しむために、登場人物の相関図を通して、それぞれの関係性や背景に注目していきます。

主人公エチカ・ヒエダとアンドロイドのハロルドを中心に展開される複雑な人間模様は、ただのバディものにとどまらず、感情や信頼、葛藤までを丁寧に描いています。

この記事を読むとわかること

- 登場人物の関係性と感情の交差点が見えてくる!

- 近未来の技術が生む社会と人間のリアルな葛藤

- SFとヒューマンドラマが融合する物語の魅力!

ユア・フォルマの登場人物相関図でわかる!物語の本質と人間関係

アニメ『ユア・フォルマ』は、単なるSFやサスペンスにとどまらず、人と人、あるいは人とロボットの関係性そのものを深く掘り下げた作品だよね。

その魅力を語るうえで、登場人物たちの相関図は絶好の読み解きポイントになる。

この記事では、物語の中心にいるエチカとハロルド、そして過去に影を抱えたビガやソゾンとの繋がりを通して、作品が描こうとしている「信頼」「絆」「赦し」のテーマを解説していくよ。

エチカとハロルドの信頼関係:心を通わせるヒューマノイドと天才少女

まず、エチカ・ヒエダは世界最年少の電索官として登場する、冷静で合理的な性格の天才少女。

彼女の新たなパートナーとなるのが、ヒト型ロボット・ハロルドだ。

初対面では明らかに距離感があって、お互いに理解しようとはしていなかった2人なんだけど、捜査を重ねるうちに少しずつ心が通じていく過程が見どころなんだ。

エチカにとっては、自分の心を預けることが怖かったはず。

でも、どこまでも誠実で優しく、データ以上の「人間性」を見せるハロルドと過ごす中で、エチカは少しずつ心を開いていく。

「人間じゃない相棒」に対して抱いていた先入観を、彼女自身が乗り越えていくその変化が、まさにこの作品のテーマのひとつ「違いを越えて繋がる」ってところだよね。

過去に縛られたキャラクターたち:ビガやソゾンの意外な繋がり

物語のなかで重要な役割を果たすのが、ビガという少女。

彼女はエチカとハロルドが追っていた過去の事件に関わっていて、そのときの記憶が今も彼女を縛っている。

一見、ただの脇役に見えるかもしれないけど、実はこのキャラがエチカとハロルドに大きな影響を与えてるんだよね。

ビガの存在は、エチカの「感情を押し〇すスタンス」を変えるきっかけにもなってる。

また、ソゾンという刑事も要注目の人物。

彼はかつてハロルドのパートナーだった過去を持つんだけど、任務中に起きたある出来事をきっかけに、ハロルドとの関係が壊れてしまう。

それでもソゾンの行動には、ハロルドを「道具」ではなく「仲間」として見ていた過去が垣間見えて、複雑な感情が交錯してるのが伝わってくるんだ。

過去に傷を負ったキャラたちが、それぞれのやり方で向き合いながらも、誰かと繋がろうとする姿に、すごくリアリティを感じたよ。

相関図でその繋がりをたどっていくと、表面的なストーリーの裏にある感情の流れが見えてきて、一気に物語が深まる。

こんなふうに『ユア・フォルマ』の登場人物たちは、誰もが何かしらの過去や葛藤を抱えていて、それが関係性に微妙な影響を与えている。

でもそれって、現実でもあるよね。

誰かとちゃんと向き合うって、簡単じゃない。

だけど、それでも繋がっていこうとするその姿勢に、私はすごく共感したし、何度でも見返したくなるんだ。

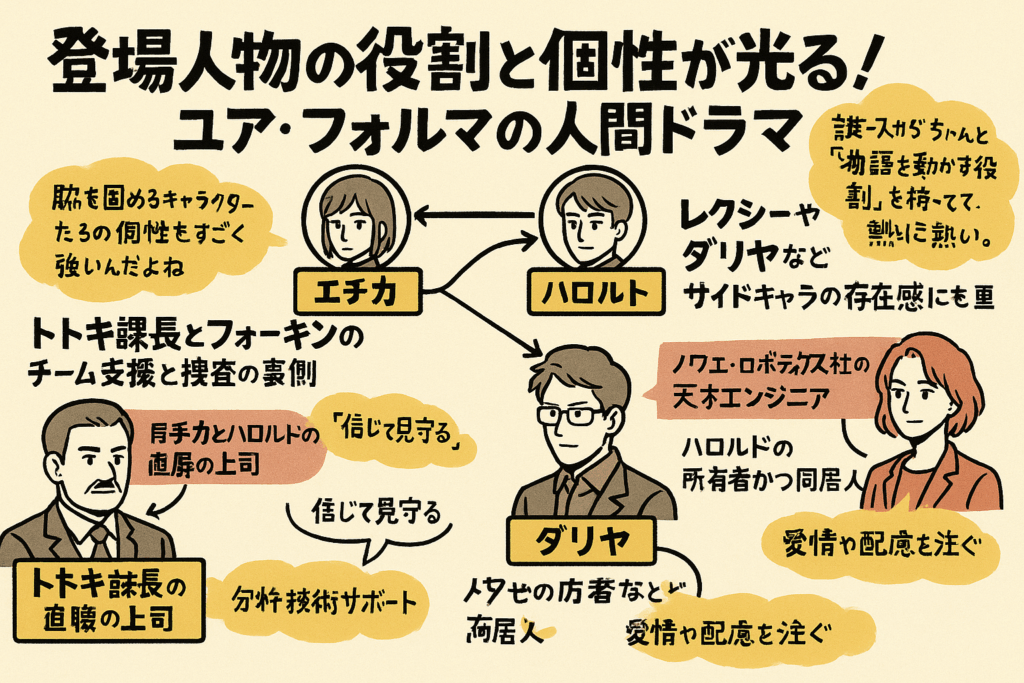

登場人物の役割と個性が光る!ユア・フォルマの人間ドラマ

『ユア・フォルマ』は、メインキャラのエチカとハロルドだけじゃなくて、脇を固めるキャラクターたちの個性もすごく強いんだよね。

相関図を見ればわかるけど、それぞれがちゃんと「物語を動かす役割」を持ってて、誰一人としてモブで終わらない感じが本当に熱い。

今回はその中から、トトキ課長やフォーキン、さらにレクシーやダリヤといったサイドキャラたちにスポットを当ててみよう。

トトキ課長とフォーキンのチーム支援と捜査の裏側

まずは電索課の課長・トトキさん。

エチカとハロルドの直属の上司なんだけど、ただの管理職にとどまらず、精神的な支柱としての存在感が半端ないんだよね。

エチカみたいに感情を出すのが苦手なタイプに対しても、トトキは決して強く出ない。

むしろ、「信じて見守る」っていう大人の余裕を感じるところがかっこいい!

そして、捜査支援課のフォーキン。

彼は分析とか技術系のサポートが得意なキャラで、現場ではなくてもすごく頼りになる。

ただ、この人もただの“優秀なサポーター”じゃないんだよ。

実は、ハロルドに対してちょっと複雑な感情を持ってるっぽい描写もあって、テクノロジーと人間の関係性に対して冷静な視点を投げかける存在でもあるんだ。

こういう人がいるから、物語に深みが出るんだよね。

レクシーやダリヤなどサイドキャラの存在感にも注目

あと見逃せないのが、ノワエ・ロボティクス社の天才エンジニア・レクシー。

彼女はハロルドを開発したチームに所属してるから、言わば「母親」みたいな立ち位置でもあるんだよね。

性格はツンツンしてるんだけど、ハロルドに対してはすごく繊細な思いを抱いてるのがわかる瞬間があって、もうちょっと掘り下げてほしいキャラNo.1かもしれない。

そして、ダリヤの存在も忘れちゃいけない。

彼女はハロルドの所有者かつ同居人という、かなり特殊なポジションにいるんだけど、実はめちゃくちゃ大人で包容力のある人。

ハロルドが「人間らしさ」を持てるのは、ダリヤの存在が大きいって感じさせられるシーンもあるんだ。

人間じゃない存在に対しても、愛情や配慮を注ぐその姿勢は、観てるこっちが学ばされるレベル。

こんなふうに、『ユア・フォルマ』のサブキャラたちは全員が「誰かを支え、導く存在」なんだよね。

派手な活躍はなくても、物語の裏で支えてる人たちがちゃんと描かれてるから、世界観がブレないし、リアリティもある。

相関図を見ながら「あ、この人とこの人、こんな関係あったんだ!」って気づけると、より一層ハマっちゃう。

本当に、“チームで作る物語”って感じがして、観てて心が温まるよね。

ロボットと人間の境界線を問う『ユア・フォルマ』の魅力

『ユア・フォルマ』の根底に流れるテーマのひとつが、「人間とロボットはどこで線引きされるのか?」っていう問いかけなんだよね。

アンドロイド・ハロルドという存在を中心に、このテーマはめちゃくちゃ深く描かれてて、観てるとどんどん「機械にも心はあるのか?」って考えさせられる。

ここでは、アミクスとしてのハロルドの葛藤、そして「心」の正体について作品がどう向き合ってるかを一緒に見ていこう。

アミクスとしてのハロルドの葛藤と成長

ハロルド・W・ルークラフトは、超高性能なヒト型ロボット〈アミクス〉としてエチカとバディを組むキャラ。

彼のすごさは、ただ命令を遂行するだけじゃなくて、人間の感情を読み取り、共感しようとする点にある。

でも、それって逆に言うと、「ロボットなのに感情を理解する」っていうジレンマを抱えてるってことなんだよね。

作中では、「自分は本当に理解してるのか? それとも模倣してるだけなのか?」と悩む場面があって、それがもう…切ない。

特にエチカとの関係が深まるにつれて、彼の行動にはどんどん“感情っぽさ”が現れてくる。

プログラムでは説明できないような優しさや不安、喜びが描かれてて、「あれ? ハロルドってほんとにロボットなの…?」って思う瞬間が何度もあるんだ。

その葛藤と成長が見どころで、ただのメカじゃない、ひとつの“命”として見てしまう存在感がある。

人間と機械の違いは「心」なのか?作品が投げかける問い

この作品の面白いところは、「人間とロボット、何が違うのか?」って問いを、ストレートに描いてないこと。

答えを押しつけてくるんじゃなくて、キャラクターたちのやりとりや事件の中に、その答えを“感じさせる”ような構成になってるのがうまい。

例えば、記憶や感情を共有する〈ユア・フォルマ〉という技術が当たり前になった世界では、人間の感情ですら「データ化」されてるわけでしょ?

それってつまり、「人間の心も結局は再現できるものじゃないの?」って疑問に繋がる。

逆に言えば、ロボットの“心”だって、人と関わる中で形成される可能性があるんじゃないかっていう視点もあるよね。

この曖昧な境界線こそが、『ユア・フォルマ』の一番面白い部分だと思う。

エチカが最初にハロルドに向けていた「機械だから信用できない」って気持ちも、信頼を積み重ねる中で変わっていくんだよ。

その変化を見てると、心って結局“何を感じ、どう向き合うか”で育まれるんだって気づかされるんだよね。

こうして『ユア・フォルマ』は、「人間とは? 心とは?」っていう根源的なテーマを、ストーリーの中で自然に考えさせてくれる。

ただのSFじゃなくて、感情の揺らぎを丁寧に描いたヒューマンドラマとしてもめちゃくちゃ秀逸。

観終わったあとに、じわじわと余韻が残るタイプの作品だと思う。

物語の舞台設定と時代背景が導く世界観のリアリティ

『ユア・フォルマ』って、物語そのものも面白いんだけど、その世界観の緻密さがたまらなくリアルなんだよね。

SFって聞くと非現実っぽく思うかもしれないけど、この作品は現実社会と地続きに感じる設定が多くて、「これ、ちょっと先の未来で起こりそう…」ってゾクッとする。

ここでは、物語の鍵となる脳情報技術〈ユア・フォルマ〉、そしてその誕生背景となったパンデミックの影響を掘り下げていくよ。

脳の縫い糸〈ユア・フォルマ〉とは?技術がもたらす未来

物語のタイトルにもなっている〈ユア・フォルマ〉は、人間の脳に直接接続する情報端末なんだ。

元々はウイルス性脳炎の治療目的で開発された医療技術だったけど、やがてそれが進化して、日常生活でも使われるようになったっていう流れ。

脳内の「見たもの」「聞いたこと」「感じたこと」がすべて記録されるって、めちゃくちゃ便利そうに聞こえるけど、実際はかなりエグい。

だって、自分の記憶がすべて“証拠”として扱われる社会だよ? プライバシーも何もないよね。

この技術を使って捜査を行うのが「電索官」っていう職業で、エチカはその天才的な使い手。

彼女が記録の集合体〈機憶〉に“ダイブ”することで、過去の出来事を追体験しながら真相に迫っていくのが、この物語の基本構造。

便利さと引き換えに、情報が暴力にもなり得るっていう怖さが、この技術の最大のポイントなんだ。

ウイルス性脳炎のパンデミックと情報化社会の危うさ

そもそもこの〈ユア・フォルマ〉が誕生したきっかけが、1992年に起きたウイルス性脳炎のパンデミック。

社会が混乱し、「記憶」や「感情の制御」ができなくなった人々を救うために、医療技術として急速に開発されたっていう設定がある。

このあたりの背景、実はめっちゃリアルで、最近の現実のパンデミック(例えばCOVID-19とか)ともリンクするところがあるんだよね。

「危機が技術を進化させ、結果として社会の価値観も変える」っていう描き方が秀逸。

でも、技術が進めば進むほど、人間はその制御に追いつけなくなることもある。

データに依存しすぎて、自分の「記憶」すら信用できなくなる未来って、想像するとめちゃくちゃ不安だよね。

この作品は、そうした情報社会の危うさを浮き彫りにしながらも、「だからこそ人間らしさが必要」って強く訴えてるように感じる。

その「人間らしさ」ってなに?って言われると、やっぱり“迷い”とか“揺らぎ”なんだと思う。

テクノロジーに支配される社会の中で、それでも人間が「人間であること」を忘れないためにどうするか。

『ユア・フォルマ』の舞台設定は、そんなメッセージを含んだ、深くて考えさせられる世界なんだ。

現実社会にも通じる問題提起がたっぷり詰まってるから、設定を知れば知るほど、「これはただのアニメじゃないぞ…」って思わされるよ。

ユア・フォルマ 登場人物 相関図で見る人間関係と物語のまとめ

ここまで読んでくれたなら、もう『ユア・フォルマ』の魅力にだいぶハマってきたんじゃない?

この作品のすごいところは、キャラクター同士の複雑な関係性と、それを支える緻密な世界設定が見事に融合してる点なんだ。

ここでは、これまでのポイントを総まとめしつつ、『ユア・フォルマ』がなぜ“深読み必須”の作品なのかを改めて掘り下げてみよう。

複雑な人間模様と科学技術が融合する近未来サスペンス

『ユア・フォルマ』は、SFサスペンスとしての骨太なストーリー構成に加えて、人間の感情とテクノロジーの接点に真正面から挑んでる作品だと思う。

単に“未来っぽいガジェットが登場する”だけの作品じゃなくて、その技術がどう社会を変えて、人の心にどんな影響を与えるのかまでリアルに描いてる。

登場人物たちはみんな、何かしらの過去や痛みを抱えていて、それが相関図の中で複雑に絡み合ってるのがわかる。

例えば、エチカの孤独や不信感、ハロルドの自己認識の揺らぎ、ソゾンとの過去の因縁…。

技術が発達しても、人の心はやっぱり簡単にはいかないってところが、この作品のリアルで刺さる部分なんだよね。

考察・共感・語り合いが止まらない、深読み必須の一作!

『ユア・フォルマ』って、一度観ただけじゃ気づけない細かい伏線や意味がほんとに多いんだよ。

相関図を眺めて「あ、この人とあの人、こんな繋がりがあったのか!」って再発見があるのも楽しいし、キャラの言動ひとつひとつに「意味」がある。

特にエチカとハロルドの関係性は、巻を追うごとにどんどん深くなっていくから、「信頼」や「絆」についても自然と考えさせられる。

こういうのって、ただのエンタメじゃ終わらないんだよね。

「人間らしさ」ってなんだろう?って、自分の中でも問い直すきっかけになるし、誰かと一緒に語りたくなる。

そして語り合えば語り合うほど、新しい視点がどんどん出てくるのが、この作品のすごさ。

仲間と考察したり、SNSで共有したりするのが、まさに『ユア・フォルマ』の楽しみ方のひとつだと思う。

最後にひとこと。

この作品は、「キャラ萌え」だけでも、「SF好き」だけでも、「人間ドラマ好き」だけでも、すべての層が楽しめる超優等生!

まだ観てないなら、ぜひ一度この世界に飛び込んでみて。

そして観た人は、相関図片手に、語ろう。語り尽くそう。

きっと新しい発見があるはずだよ。

この記事のまとめ

- 『ユア・フォルマ』の人物相関図で物語の人間関係が一目でわかる

- エチカとハロルドの信頼関係と変化が物語の軸に

- SF技術〈ユア・フォルマ〉が描く未来と社会への問い

- ビガやソゾンなどサブキャラの背景も深く描写

- 人とロボットの境界を描く、感情と存在への考察

- 技術と倫理が交差する近未来型サスペンスの魅力

- 複雑な人間模様が物語に深みとリアリティを加える

- 考察・感情・語り合いが広がる共感型ストーリー

コメント